・言葉の発達が遅いかな…

・急な予定変更が苦手かも…

・友達との距離感がうまくつかめてない時がある

そんな子どもの様子に「もしかして…」と感じた保護者の方もいるのではないでしょうか。

それは「ASD(自閉スペクトラム症)」という発達障害の特性かもしれません。

この記事では保育・療育現場で13年以上の実践経験をもつ筆者が、ASDとは何か、その種類や特徴、感覚過敏、支援方法までを網羅的に解説します。

この記事でわかること

・自閉症とは何か

・発症時期と男女差発症時期

・ASDの主な4タイプ

・特徴的な感覚過敏・鈍麻について

・支援方法/大人になっても改善できるのか

ASD(自閉スペクトラム症)とは何か?

ASDとは、「Autism Spectrum Disorder(自閉スペクトラム症)」の略称で、神経発達症群のひとつです

*出典:厚生労働省「発達障害者支援施策」

脳の発達に特性があり、以下のような行動が見られることがあります。

- 他人の気持ちを想像するのが難しい

- 会話の中で比喩表現を理解しにくい

- 音・光・匂いなどに強く反応する感覚過敏がある

- 予定変更にパニックを起こしやすい

- 興味関心が極端に偏る

ASDは「アスペルガー症候群」「広汎性発達障害(PDD)」などを含む診断名で、DSM-5(アメリカ精神医学会)により、スペクトラム(連続体)として定義されています。

発症時期と男女差発症時期

ASDの特徴は1歳〜2歳ごろから徐々に見られるようになり、発語の遅れや視線が合いにくいなどで気づかれるケースが多いとされています。

ASDは男児の方が診断率が高く、男女比は約4:1と報告されています。

女児は症状が目立ちにくく、10代以降の診断が多い傾向があります。

これは女児が模倣スキルが高い傾向にあるため、症状が見過ごされやすいことが一因とされています。

出典:文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~」

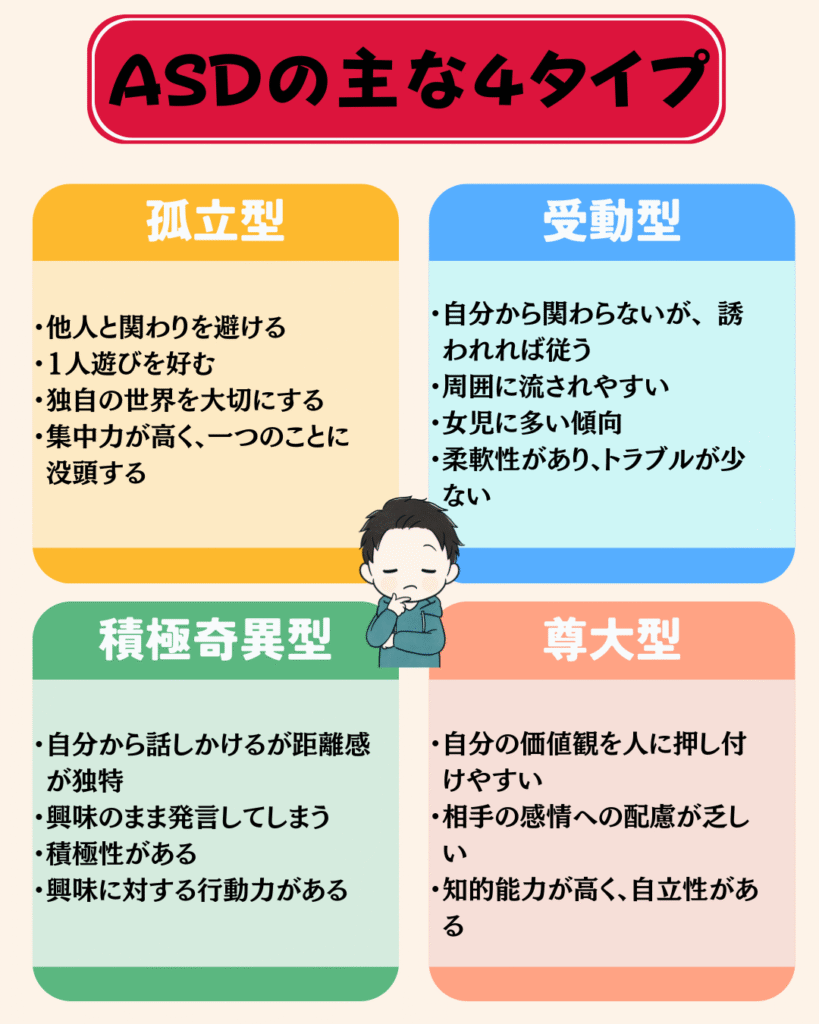

ASDの主な4タイプ|asd 特徴 小学生や大人にも当てはまる分類

ASDは傾向に応じて次の4タイプに分類されることがあります。

孤立型

- 他人との関わりを避ける

- 一人遊びを好む

- 独自の世界を大切にする

- 集中力が高く、一つのことに没頭しやすい

受動型

- 自分から関わらないが誘われれば従う

- 周囲に流されやすい

- 女児に多い傾向

- 柔軟性があり、トラブルが少ない

積極奇異型

- 自分から話しかけるが距離感が独特

- 興味のままに発言してしまう

- 積極性がある。興味に対する行動力がある

尊大型

- 自分の価値観を他人に押し付けやすい

- 相手の感情への配慮が乏しい

- 知的能力が高く、自立性がある

ASD(自閉スペクトラム症)の詳しい分類についてはこちら。

感覚過敏・鈍麻|asd 症状のひとつにある感覚の偏り

ASDの子どもには「感覚統合」の偏りが見られることがあります。

| 感覚 | 特徴 | 対処法 |

| 視覚 | 光や色が眩しく感じやすい | サングラスや遮光カーテン |

| 聴覚 | 小さな音に過敏・大きな音が苦手 | イヤーマフ、静かな環境の工夫 |

| 触覚 | 特定の服の素材やタグを嫌がる | タグなしの衣服、好きな肌触り |

| 嗅覚 | 匂いに敏感(食べ物や人混みなど) | マスク |

| 味覚 | 触覚、味の違いに敏感 | 慣れたものから少しずつ練習 |

| 圧覚 | 軽い感触で不快に感じる・痛みを感じる | 触覚部位を理解し配慮する |

| 痛覚 | 痛みに鈍感で気づかないことがある | 目視で怪我の確認をする |

| 平衡感覚 | バランスが不安定、ふらつきやすい | 深呼吸や身体調整の支援 |

支援方法|asd 子どもの時から改善できる?

ASD(自閉スペクトラム症)は子どもの頃から適切な支援を受けることで、社会的スキルやコミュニケーション能力の向上が期待できます。

「改善」という言葉は誤解を生むこともありますが、「生活しやすくなる」「困りごとが減る」という意味で、早期支援の効果は大きいとされています。

なぜ子どものうちの支援が効果的なのか?

人間の脳は成長過程で可塑性(柔軟性)が高く、環境からの刺激に順応しやすいとされています。ASDの特性が顕著になるのは主に2〜3歳ごろ。そこで支援をスタートすることで、以下のような力を育むことができます。

- 言葉の使い方や受け取り方(SSTや視覚支援などを通じて)

- 日常生活の見通しを持つ力(絵カードやタイムスケジュール)

- 他者と関わる際の距離感やルール

支援の種類とアプローチ

【療育支援】

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、遊びや活動を通じて社会性やコミュニケーション能力を育みます。

【環境調整】

感覚過敏などがある場合は、刺激を和らげる工夫(イヤーマフ、照明調整、視覚支援)が生活を助けます。

【家庭でできる工夫】

- スケジュールの見える化

- 子どもが安心できるルーティンづくり

- 苦手なことへのチャレンジは段階的に

保護者の関わりが大きな力に

子どものASD特性を理解し、「できたね」「がんばったね」と声をかけることで、自己肯定感が育まれます。また、子どもの様子を記録したり、支援者と連携することも重要です。

asd 子どもからの支援で未来を拓く

ASDは「治す」ものではなく、「理解し、伸ばす」ものです。子どもの時期から適切な支援を受けることで、本人の持つ力がより発揮され、将来の自立や社会参加にもつながっていきます。

早期の支援は、その子の「できること」を増やすための大きな一歩です。

支援方法|asd 大人になってからでも改善できる?

ASD(自閉スペクトラム症)は発達障害のひとつであり、生まれつきの脳の特性によって引き起こされるものです。

そのため、「治す」というよりも、本人の特性に合わせて環境を調整したり、苦手な部分を支援することで「生きづらさを軽減する」という考え方が一般的です。

大人になってからのASDは改善できる?

結論から言うと、大人になってからでもASDの特性による困りごとを改善・軽減することは可能です。以下のような支援や取り組みが効果的です。

- 就労支援(例:就労移行支援など):ASDの特性に配慮した職場環境や、対人関係のトレーニングを受けられる。

- 認知行動療法(CBT):考え方の癖を客観的に見つめ、より適切な行動に置き換える手法。

- 精神科や発達障害専門の外来での相談:適切な診断・助言をもとに支援を受けられる。

- 自己理解の促進:特性や傾向を知ることで、自己肯定感を高め、適応しやすくなる。

大人のASD診断は増えている

ASDは子どもの頃には気づかれにくく、大人になってから「人間関係がうまくいかない」「仕事で同じミスを繰り返す」といった悩みをきっかけに診断されるケースも少なくありません。特にASDの女性は社会的模倣が得意な傾向があるため、診断が遅れやすいことも知られています。

自分らしく生きるために

ASDの診断がつくことで、ようやく「生きづらさの正体がわかった」と感じる方も多くいます。

診断はゴールではなく「これからどう暮らしていくか」を考えるスタートです。

ASDの特性を受け入れながら自分に合ったライフスタイルや働き方を模索することは、大人になってからでも十分に可能です。

通所支援の活用方法|asdとは 医療と福祉の両面で支援が必要

家庭だけでの対応に限界を感じたときは、療育専門機関の通所支援を検討しましょう。

| 支援名 | 対象年齢 | 内容 |

| 児童発達支援 | 0歳~6歳(未就学児) | 個別療育、保護者支援 |

| 放課後等デイサービス | 小学1年生〜高校3年生 | 生活スキル・集団活動 |

見学・体験利用を通じて、子どもに合った事業所を選びましょう。

児童発達支援や放課後等デイサービスは「〇〇市 児童発達支援」「〇〇市 放課後デイサービス」で検索できます。

児童発達支援についてはこちらをご覧ください。

放課後等デイサービスについてはこちらをご覧ください。

まとめ|asdとは 障害ではなく“特性”として捉えることが大切

ASD(自閉スペクトラム症)は見た目では分かりづらいため、誤解されることも多い発達障害のひとつです。

しかし、正しい理解と早期の支援があれば、本人のストレスを減らし、生活をより豊かにすることができます。

この記事が、お子さんとご家族にとって一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。

コメント